神具と組み合わせると祓串の可能性は無限大 場所にも決まり事なし

神具って馴染みが薄いこともあって、何をどのように並べたり、置いたりしていいものかわかりずらいこともあるようだね。

しかも、こういうモノになると、全てが決まっているかのような錯覚に陥りやすいみたいで、決まりごとだらけ、やってはいけないこともがある、みたいなことを考えがち。

仏具のことまでは知らないけど、神具に至っては自由度がかなり強い、というか決まりごとなど無いに等しいかもしれない。

だから、自分で決まりごとを作るか、伝統の継承でもしないければやりたい放題し放題ということなんだけど、、、どういうわけか一線を自ら引きやすい。

神具の並べ方や置き方がわからないときには、まずは検索だね。

どんでもない置き方、超個性的な並べ方はまず出て来ないだろうし、多くの神具の置き方は業者のHPか神社のイメージ画像でしょうから、それらを真似てみるのもいいでしょう。

そこら辺から入っていって、しばらくしてからアレンジですね。

ともかく、こうしなけれないけない、こうでなくてはならない・・・こんな雁字搦めのことはないので、自分の気に入るようにすればいいだけの話。

ただ、最初だけは基本の基を真似てみるところから始めると応用がきいてくるはず。

神具と神具を組み合わせて配置するのはかなりの上級者だろう。

あれこれ知ってこないとできないかもしれない。

神社巡りを趣味としている人であれば、是非とも神具も興味の対象にしてほしいものです。

そこには各々の神社の神職が工夫を凝らした配置がある。

いろいろあるってことは決まりがないとも言えるわけだから、配置などは時期や季節で変えていけばいいだけだ。

物事は頭を柔らかくして柔軟な発想で取り組むと見えなかったものが見えてくる。

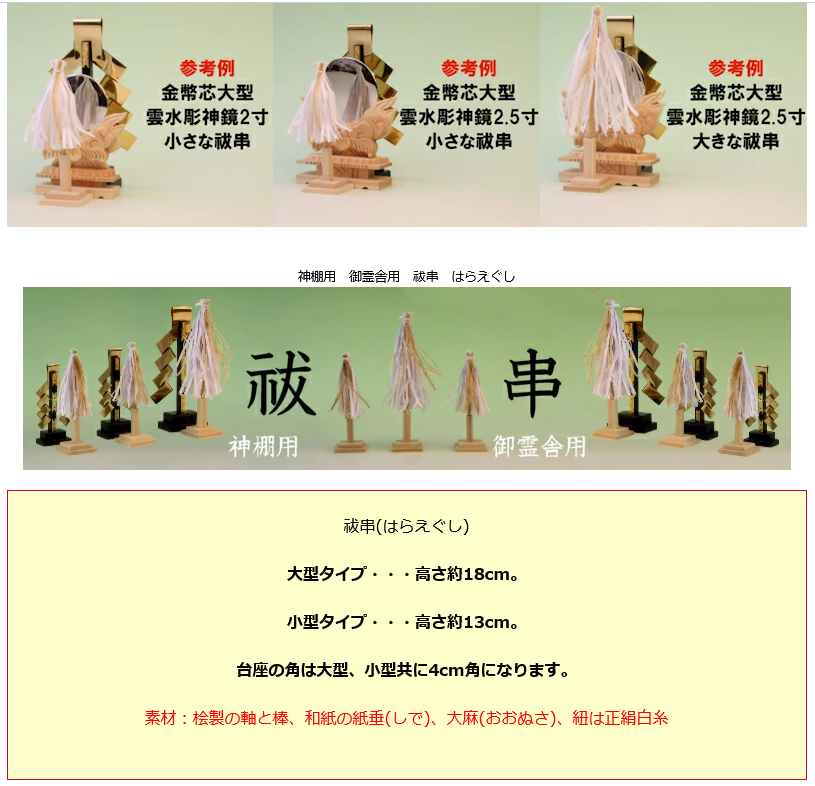

まずは組み合わせの代表格である金幣芯と神鏡はおなじみの組み合わせだけど、そこへ祓串を加えてみるとさらにステップアップできる。

神社のような本職の人たちがよくやる配置なんだけど、神棚や御霊舎、祖霊舎でも気軽にできるからしてみるといいでしょう。

祓串(はらいぐし はらえぐし) 神棚や御霊舎で最適なサイズ

https://store.shopping.yahoo.co.jp/omakase-factory/kamidana-haraegushi.html

興味のある方は是非ご覧ください。